En medio de la inmensidad amazónica, con el silente río Vaupés como testigo y la tranquilidad de la capital Mitú como anfitriona, un grupo de agentes de viajes pudo conocer de primera mano la propuesta turística de este departamento, tan selvático como emergente.

La selva amazónica sigue en la mira de la promoción turística en Colombia y no era para menos. Navegar sus ríos, adentrarse en sus árboles infinitos, descubrir sus pueblos originarios, es un anhelo para muchos viajeros de Colombia y el mundo. Por esta razón, luego de Guaviare y Guainía, los viajes de familiarización de Anato y Fontur continuaron este mes con una aventura “biocultural” en Mitú, capital del departamento del Vaupés.

Con 54 mil kilómetros cuadrados y la menor población entre los 32 departamentos de Colombia, Vaupés es —junto a Guainía y Amazonas— sinónimo de amazonia pura y virgen. Basta una mirada a través de la ventanilla del avión (un ATR 72 operado por Satena) para dimensionar la vastedad del tapete verde que se extiende en el horizonte, hasta donde alcanza la mirada.

Es una visión única, extraordinaria, posible solamente en estos tres departamentos. Más al occidente, hacia Guaviare, Caquetá o Putumayo, la presión antrópica —léase ganadería y monocultivo— ha desatado una dinámica económica muy distinta. En el océano verde del Vaupés, por el contrario, la vida se mueve al ritmo de las temporalidades del río: la autopista que conecta a Mitú, la capital, con Guaviare (río arriba) o con Brasil (río abajo).

¡Pero cuidado! hay una trampa. El camino no es del todo plano: enormes huecos y baches dificultan la navegación. En la región se conocen como cachiveras: potentes raudales que hacen del curso de las aguas un espectáculo ante los ojos (el raudal del Yuruparí, por ejemplo) y uno de sus atractivos paisajísticos más impresionantes. No muy lejos de allí, portentosos cerros de roca maciza, a semejanza de los Cerros de Mavicure (Guainía) enriquecen el regular paisaje de la selva.

A propósito, Luis Fernando Jaramillo, investigador del Instituto de Amazónico de Investigaciones Científicas Sinchi —y un enamorado del territorio— recuerda que Vaupés hace parte del escudo guyanés. “Ustedes están pisando un dinosaurio geológico. Este territorio es muy muy antiguo, data del precámbrico”, explica el investigador desde la Reserva El Chundú; un espacio verde que él mismo ha propiciado dentro de Mitú.

Pero algo está faltando en esta historia, y es precisamente eso, historia. Desde hace alrededor de 20 mil años, estos raudales, cerros y ríos han sido testigos de la evolución de una multiplicidad de pueblos indígenas. Se trata, explica Jaramillo, de la más grande particularidad del territorio: hoy, Vaupés es el hogar de 27 etnias indígenas (cubeos, desanos, barasanos, tuyucas, piratapuyos, tucanos, curripacos, etc.) cada una con su lengua, cada una con su conocimiento ancestral y sus mitos de origen.

La interconexión de estos pueblos con el ecosistema amazónico —con sus árboles, plantas, frutos, ríos, cerros y cachiveras— es lo que ha dado en llamarse “bioculturalidad”. Y la decisión —reciente, valga decir— de muchas de estas comunidades de abrir sus puertas a visitantes interesados en conocer sus tradiciones y modos de vida, es la condición objetiva para hablar y apostar hoy por un turismo “biocultural”.

Es en este contexto que 20 agencias de viajes procedentes de todo el país aterrizaron en Mitú, a mediados de octubre, para conocer de primera mano las propuestas turísticas del territorio. Con la operación conjunta de Cachivera Tours y Carayurú —la sangre joven del turismo en el departamento— los profesionales del turismo se dieron una idea del estado actual y del potencial del destino de cara a los mercados nacional e internacional.

“La idea es mostrar todo lo que hay dentro del territorio de la manera más auténtica posible, lo más cercano y verídico a lo que son las tradiciones y cosmovisiones de los grupos étnicos. No queremos hacer senderismo por hacer; lo queremos es entender el contexto desde las comunidades y para eso hemos venido trabajando con ellas. Nuestros principios son sostenibilidad y fortalecimiento cultural”, explica Emilse Triana, de 24 años, guía profesional de turismo, indígena del Vaupés, fundadora de Cachivera Tours y anfitriona y líder del viaje de familiarización.

Mitú, emergente entre los emergentes

No es ningún secreto: el turismo en Vaupés, como actividad organizada y con apoyo institucional, apenas está iniciando. A nivel gubernamental, la historia comenzó en 2013 con la creación de la Secretaría de Agricultura, Desarrollo Productivo y Turismo. Poco después empezaron a conformarse las primeras agencias de viajes y hacia 2019, paralelo a la apertura de las comunidades indígenas al turismo, surgieron otras más.

Hoy el municipio cuenta con 12 hoteles, 180 habitaciones, ocho agencias de viajes receptivas y más o menos 10 guías de turismo. En lo que va del año, el territorio ha recibido poco más de 1900 turistas, de los cuales cerca de 800 fueron internacionales, cuenta Alexander López, de la agencia Turismo Vaupés, y el enlace con la Gobernación para lo que tiene que ver con turismo.

Muchas de estas agencias —la mayoría— participaron de la rueda de negocios organizada por Anato en el marco del viaje de familiarización: el hotel boutique y operador Carayurú, Turismo Vaupés, Vaupés Expeditions, la comunidad Mituseño-Urania, el restaurante El Rebalse y la agencia Ecotravel Vaupés, de Jonathan González, que busca consolidar una propuesta en torno al río, con tours en kayak, entre otras experiencias en contacto con la selva.

Emilse, de Cachivera Tours, cuenta que no son las únicas. En el municipio de Carurú —Vaupés tiene tres municipios: Mitú, Carurú y Taraira— también hay una agencia receptiva llamada Vuela Carurú. Asimismo, en la jurisdicción de Mitú, tres horas río arriba, la comunidad de Santa Rosa de Lima es una de las más organizadas, y a dos horas por carretera, la comunidad de Santa Cruz también abre sus puertas a los viajeros.

La idea, según explica López, es que las comunidades se conviertan en las propias operadoras de su producto. “Es un proceso lento, de repetición, que va a tomar más tiempo”, apunta. La propuesta, como se mencionó, es ofertar un turismo biocultural: si Guaviare se especializa en arqueología, Amazonas es aventura, Guainía naturaleza, Vaupés busca diferenciase con un turismo biocultural, explica López.

La inquietud, sin embargo, —tanto para él como los demás operadores— es que el turismo se masifique, especialmente con un plan de desarrollo turístico desactualizado. “Se supone que lo van a actualizar el próximo año”, apunta Emilse. Por ahora, existe un clúster de turismo y el reto en este punto es remar todos hacia el mismo propósito: estructurar un turismo sostenible, comunitario en gran medida y atractivo para mercados nacionales e internacionales.

Cuatro días en Mitú: inicia la aventura cultural

Con los mencionados 54.000 km cuadrados, Vaupés es el 7º departamento más grande de Colombia. Resulta razonable entonces que las actividades del viaje de familiarización se concentraran en Mitú. Y en esa misma línea, que el recorrido propuesto girará en los contornos de su casco urbano, ya que Mitú es también otro gigante: el 8º municipio más extenso de Colombia, con 16.400 km cuadrados.

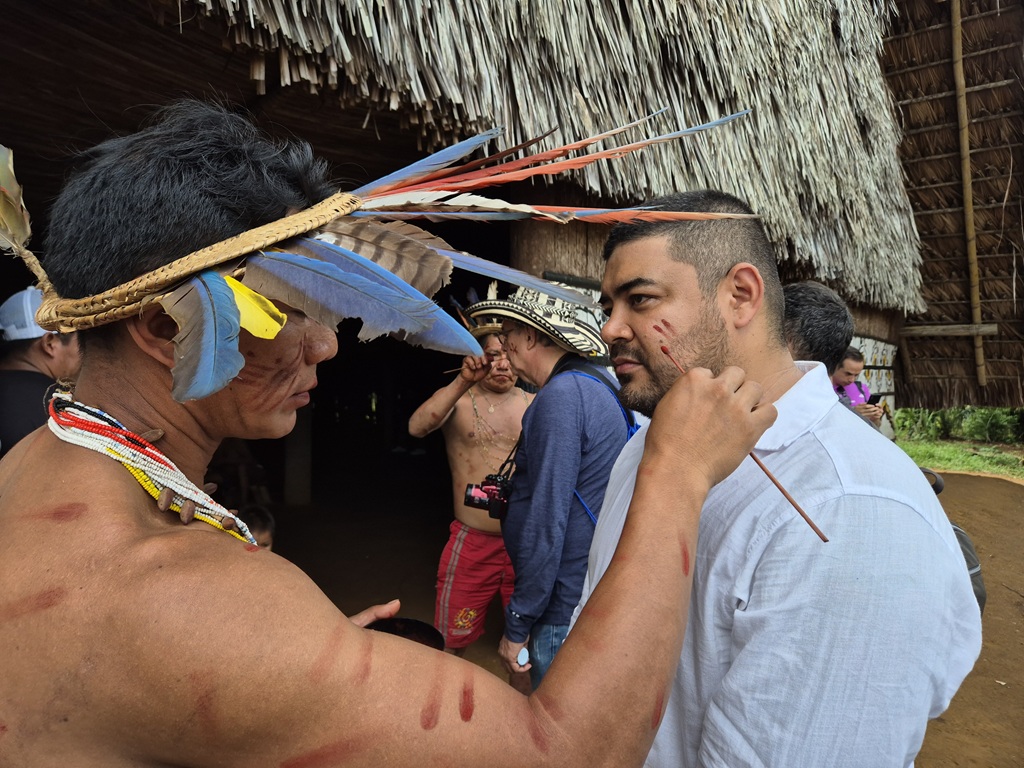

Pero es ahí, precisamente, a solo 6 km. del casco urbano, en donde se ubica la comunidad Ceima Cachivera, orgullosa detentora de la maloca Ipanoré, reconocida como la más grande de Suramérica y un ejemplo de convivencia entre etnias. Se trata de uno de los imperdibles en una visita a Mitú: los líderes de la comunidad reciben a los visitantes con una armonización (pintan sus rostros según perciben la energía de la persona) como antesala del ingreso al recinto, en donde tendrán una verdadera vivencia cultural.

Una vez adentro, la experiencia puede empezar de manera bastante intensa, única e irrepetible con la ingesta del milenario yopo. Sentado en una silla del pensamiento, el mayor sabedor atiende uno a uno a los visitantes: acerca su rostro y con un leve soplo insufla el polvo a través de un tabique, directo a la cavidad nasal. Lo que viene después, cada quien lo vive a su manera, pero para todos queda claro el alcance y trasfondo de esta práctica cultural.

Con hallazgos que datan su uso desde hace 4000 años en diversas culturas precolombinas, el yopo, señala la academia, se emplea en ceremonias de sanación, conexión espiritual o formación moral y emocional; un verdadero privilegio para los visitantes de la maloca Ipanoré. Con este inusual preludio, todo queda servido para que hombres y mujeres de la comunidad deleiten a los visitantes con el dabucurí, un ritual de ofrenda de los frutos y alimentos que la selva brinda en cada época del año.

Así, el grupo queda preparado para empezar el ascenso a Cerro Troncos de Yagé, también conocido como Cerro Flechas; un lugar sagrado para los pueblos tucanos, cubeos, desanos y piratapuyos. Con la guía del capitán de la comunidad, los visitantes atraviesan las chagras —espacio de cultivo en medio de la selva— y toman camino a la cima de un cerro que, al igual que los demás afloramientos rocosos del escudo guyanés, se cuentan entre los más antiguos de la tierra, con más de 1300 millones de años. A modo de contraste, la cordillera de los Andes se comenzó a formar hace apenas 200 millones de años.

La jornada continuó con un almuerzo típico en uno de los sitios más valorados por los locales: el restaurante y balneario El Rebalse. Para los más aventureros del paladar, es la oportunidad para el primer acercamiento con la quiñapira: un caldo de pescado hecho con ajís locales y los aditamentos que la selva brinda en su momento, incluidas hormigas, si es de gusto del comensal. Para los más conservadores, una cachama asada o costilla de cerdo complementan las opciones.

Ba’Aribo: el dios de los alimentos

A propósito de gastronomía amazónica, la jornada cerró con una de las apuestas más atractivas del municipio: un taller de elaboración de casabe en el restaurante Ba’Aribo; el dios del alimento para el pueblo desana. “Él fue quien nos enseñó las pautas de cultivar, cuidar, cosechar, mantener y preparar los alimentos”, afirma Edilma Caicedo, líder de este emprendimiento familiar que busca rescatar las tradiciones culinarias del territorio.

Desde las instalaciones de Ba’Aribo, construido a la usanza de una maloca, Edilma cuenta que el emprendimiento va a cumplir cinco años de operaciones —“estamos pasando el valle de la muerte, como dirían los sabios” — con un impulso inicial del Fondo Emprender. “Ya nos reconocen, vienen los locales y las personas que quieren acercase de nuevo a comidas que han sido un poco olvidadas, porque sus procesos son largos y difíciles, y a veces da un poco de pereza prepararlas”, explica Caicedo, quien trabaja de la mano de su madre, hija y cuñada.

En Ba’Aribo, locales y visitantes siempre pueden comerse una buena quiñapira —ya sea de umarí, yapurá, tucupí, hojas de carurú, etc., dependiendo de la temporada—; refrescarse con los tradicionales chives (bebidas) con trozos de fariña, ya sea de huasai, patabá o copoazú; los mingaos de piña o las manicueras (jugo de la yuca brava). Por ahora, la carne de cacería —lapa, cachirre, danta— debido a la prohibición de las autoridades, no se encuentra en el menú.

Todo, por supuesto, siempre es acompañado de un suculento casabe, el “pan” de yuca sobre el que reposa toda la base alimentaria de los pueblos indígenas de la amazonia. No estaba de más entonces que los visitantes conocieran en detalle su elaboración y pudieran participar de la misma en divertida actividad llena de historias y canciones típicas del pueblo desana. “Queremos que los clientes sepan que nuestra cultura aún está vigente, que vivan la experiencia de entrar a una maloca y coman tal cual se servía hace 500 años”, manifiesta Edilma.

En el corazón de las comunidades

El segundo día de actividades el grupo se embarca por primera vez en el río Vaupés y en un corto trayecto a bordo de las embarcaciones del operador fluvial Pinima, llega a la comunidad Santa Marta, a la vera del caño Cudayarí, en donde se dice tiene su residencia el actor natural que dio vida al personaje karamakate, en la recordada película El abrazo de la serpiente.

De allí, en un corto trayecto a pie, el grupo llega a la comunidad anfitriona de Puerto Golondrinas, que desde hace algún tiempo tiene una apuesta estructurada por el turismo, liderada por su joven capitán y guía profesional de turismo, Edwin Gaitán. Conocer el proceso de la orfebrería, desde su extracción en un caño cercano hasta elaborar sus propias figuras en un entretenido taller, hace parte de la experiencia en esta joven comunidad.

Luego de un torrencial aguacero, como acostumbra a ocurrir en la selva, el grupo puede disfrutar de otra de las actividades pensadas para los visitantes en Puerto Golondrinas: aprender a usar el arco y la flecha y la cerbatana; antiguas armas de cacería de los pueblos originarios. Además, quienes deseen un poco de desconexión, pueden alojarse en una cabaña dispuesta para los turistas, que además de hamacas y camas con toldillo, cuentan con servicio de internet satelital.

Luego del almuerzo típico, el grupo se desplaza, vía fluvial, a la comunidad Mituseño-Urania, una de las más tradicionales del territorio. Allí, Arcelia Botero —una de las beneficiarias del departamento del diplomado de turismo rural de la Fundación Panaca— guía a los visitantes por los vericuetos de su comunidad, erguida sobre las antiquísimas rocas del escudo guyanés. Las llamadas sillas del dios cubay, las cuevas alas de murciélago y el mismo cerro Urania hacen parte de estas formaciones.

Cerro Guacamayas y los bosques de arena blanca

El tercer día de actividades está reservado para uno de los escenarios más particulares del municipio: los bosques de arena blanca, un paraíso de los pajareros que conduce al emblemático Cerro Guacamayas, dentro de la comunidad Mitú Cachivera. El acompañamiento no puede ser mejor: el local Miguel Portura, reconocido guía avistador de aves, quien conduce al grupo por los vericuetos del sendero, en donde reposa, galante, el gallito de roca amazónico.

Luego de ascenso un tanto exigente y una panorámica única de la selva —Cerro Guacamayas es el más alto de la zona—, los visitantes tienen la oportunidad de refrescarse en las aguas de Caño Sangre y, posteriormente, disfrutar de un almuerzo típico. Así culminan tres días de arduas actividades, ascensos, descensos y caminatas en solo una pequeña fracción del Vaupés.

El cuarto día, finalmente, el grupo cierra la jornada con un taller de artesanías de cuya (totumo) y palma de cumare, realizado en la maloca de la Reserva El Chundú, a cargo de Zoraida Esther López, de la Asociación de Artesanos del Vaupés, una organización nacida hace 14 años para recoger las obras de los artesanos locales y ponerlas en su justo valor. Hoy los viajeros pueden acudir a un pequeño pabellón dentro del casco urbano de Mitú y adquirir piezas únicas.

Lo que faltó: río, sol y playa

A semejanza de la selva, que entrega sus tesoros por temporadas, el turismo en Mitú también tiene encantos guardados que aparecen solo en ciertas épocas del año. Es el caso de las apetecidas playas, uno de las actividades más valoradas por los locales. Más de o menos de noviembre a marzo, el río baja de nivel y del fondo emergen singulares playas de arenas blancas y amarillas —todas en o muy cerca del casco urbano— que no tienen nada que envidarles a muchos destinos del Caribe.

La isla Tatú (también conocida como Urania, por su cercanía a la comunidad), la Isla Espejo (o Isla del Amor), entre otras más —alrededor de siete— sorprenderán a cualquier visitante. Luego, cuando las lluvias llegan y el río llega sube su cauce, se abren paso a otras posibilidades, por ejemplo, de esquí acuático, asegura Jonathan González, de Ecotravel Vaupés: “Buscamos que la gente deje de darle la espalda al río Vaupés, que tengan ese encuentro y vuelvan a darle la cara al río”, afirma el emprendedor, oriundo del Guaviare y residente desde hace 13 años en Vaupés.

El asunto del río, valga decir, se enfrenta también a una situación casi que irremediable: los altos costos de la gasolina y, por ende, de los desplazamientos fluviales; un factor que debe tenerse en cuenta, por ejemplo, a la hora de visitar los raudales del Yuruparí; un recorrido que permite apreciar la densa selva, a lado y lado del cauce, en donde el sol no alcanza ni siquiera a penetrar. Este es Vaupés, una región tan distinta de cualquier otra en la geografía nacional; una muestra fehaciente de la impresionante biodiversidad que hace de Colombia el país de la belleza.